営業代行と販売代理店は、どちらも自社に代わって「商品やサービスを売る活動」を行う外部サービスですが、実際にはビジネスモデルや契約形態、営業の範囲が大きく異なります。

この記事では、両者の違いをわかりやすく整理しながら、それぞれの特徴・メリット・デメリットを解説します。最後に「どちらを選ぶべきか」も紹介するので、導入を検討している企業は参考にしてください。

営業代行は「営業活動を外部スタッフに委託するサービス」であり、販売代理店は「他社の商品を自社の名義で販売する契約関係」を指します。

つまり、営業代行はあくまで“委託業務”として動くのに対し、販売代理店は“独立した販売主体”として商品を扱う点が決定的に異なります。

| 項目 | 営業代行 | 販売代理店 |

|---|---|---|

| 立場 | 委託契約による外部営業チーム | 販売契約を結んだ独立事業者 |

| 売上の扱い | 成果に応じた報酬を受け取る | 商品を仕入れて販売し、販売益を得る |

| 営業範囲 | アポ取得〜商談〜受注までを代行 | 契約締結・請求・納品まで一貫して実施 |

| 管理主体 | 委託元企業がKPIや営業方針を指示 | 販売代理店が独自の判断で営業活動を行う |

このように、営業代行は「企業の指示に従って営業活動を行う外部スタッフ」であり、販売代理店は「自社の顧客ネットワークを使って商品を販売するパートナー」という立ち位置です。

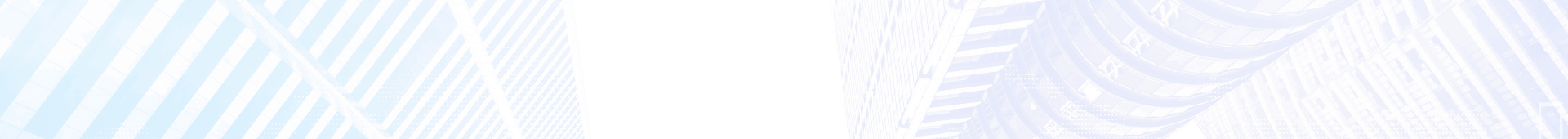

営業代行とは、企業が自社に代わって営業活動を行う外部サービスのことです。アポイント取得、商談、クロージングといった実務を代行するケースが多く、主にBtoB営業で活用されています。

契約形態は委託契約で、営業方針やKPIの設定は依頼企業が行います。営業スタッフは委託元の一員として顧客と接するため、企業の営業組織を一時的に拡張するようなイメージです。

営業代行を利用する最大のメリットは、短期間で営業体制を構築できることです。経験豊富な営業人材をすぐに活用できるため、リード創出から商談化までをスピーディに進められます。

また、営業ノウハウが社内に不足している企業でも、外部の専門チームによって顧客との接点を増やすことができます。新規事業や新サービスの立ち上げ初期にも相性が良い手法です。

一方で、外部委託であるため、自社の営業ノウハウが蓄積しにくいという面もあります。契約期間が終了すれば、営業スキルや顧客情報が外部に残る可能性があるため、体制づくりを意識して活用することが重要です。

また、報酬体系によっては成果が出ない場合でも費用が発生するため、KPI設定や進捗管理を明確にしておく必要があります。

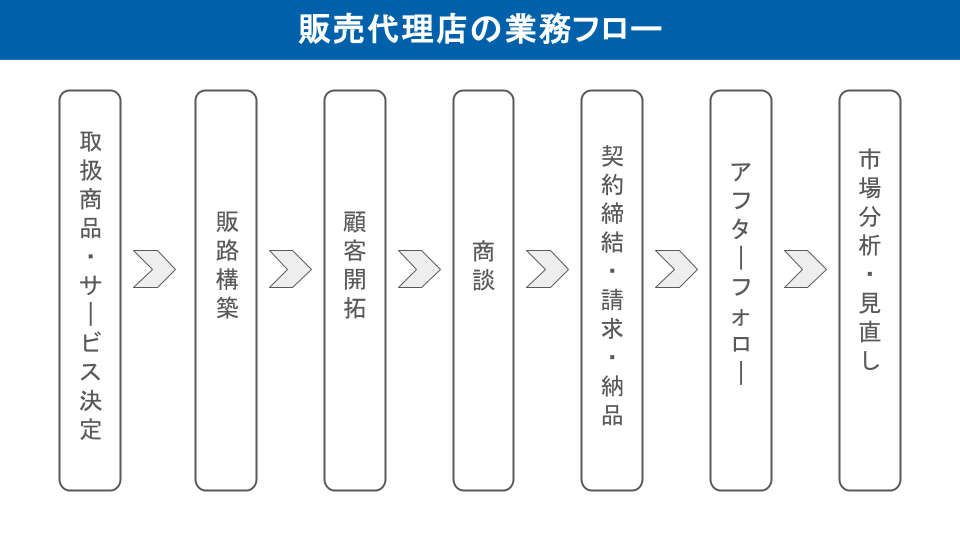

販売代理店は、企業の商品やサービスを自社の名義で販売する独立事業者です。メーカーやサービス提供会社と「代理店契約」を結び、顧客との契約や請求、販売促進までを一貫して担当します。

契約の種類には「再販売型(仕入販売)」と「取次型(紹介・契約代行)」があり、どちらも販売主体は代理店側になります。

販売代理店の最大のメリットは、自社のリソースを使わずに販路を拡大できることです。既存の顧客ネットワークを活かして商品を販売してくれるため、営業人員を増やさずに売上を伸ばせます。

また、代理店自身も販売実績が利益に直結するため、モチベーション高く活動してくれる傾向があります。広い市場をカバーしたいメーカーや、地域展開を進めたい企業に向いています。

デメリットとしては、ブランドコントロールが難しい点が挙げられます。代理店は独立事業者であり、販売手法や顧客対応の質を完全に管理することは困難です。

また、販売代理店が他社製品も取り扱っている場合、自社商品の優先度が下がるリスクがあります。代理店の教育・支援体制を整えないと、期待した成果を得られないケースもあります。

ここでは、SaaS企業が外部の力を活用して売上を伸ばす方法として「営業代行」と「販売代理店」を取り上げます。両者は目的や契約の形が異なるため、成功させるための着眼点も違います。違いを押さえたうえで、自社の段階に合う使い方を選びましょう。

営業代行が成果を出すには、商談で語る軸をはっきり渡すことが大切です。機能一覧だけでなく、導入後の定量成果・成功事例・狙う業種と規模・競合との差異を一式で共有します。現場が迷わないようスクリプト、FAQ、NGワード、価格例、提案資料をセット化し、誰が対応しても同じ水準で話せる状態を作ります。

リード獲得/アポ設定/初回商談/見積・条件交渉/締結のどこまでを外部に任せるかを明文化します。SaaSは継続率が事業の要なので、初回受注後のオンボーディングや活用支援は自社が主導する設計が無難です。責任範囲、KPI、引き継ぎ基準(必要情報・スコア)を文書にして齟齬を防ぎます。

週次でパイプラインと会話ログをレビューし、ターゲット精度・メッセージの当たり外れ・失注理由を更新します。ダッシュボードで商談化率、提案到達率、受注率、回収期間の推移を可視化。勝ち筋が見えたセグメントには配分を厚くし、反応が薄いセグメントは素早く見直してムダを減らします。

代理店は複数商材を並行して扱うことが多く、差別化が曖昧だと後回しになりがちです。市場ポジション、決定要因(価格・実装手間・サポート)、勝てる案件像、不得意領域まで開示し、提案の切り口を明快にします。用途別の成功事例テンプレ、比較表、導入までの目安期間を揃えて「提案しやすい」状態にします。

立ち上げは「紹介」から始め、代理店は見込み客を紹介し、商談以降はベンダーが担当します。実績と理解が深まったら「取次」へ移行し、代理店が案件創出から締結まで担います。十分に自走できる段階で「卸」に進み、販売・請求・一次サポートまで任せます。段階ごとに手数料、SLA、販売条件を明示してトラブルを避けます。

クラウド製品は更新が速いため、代理店向けの情報供給を止めないことが重要です。四半期ごとの新機能勉強会、録画アーカイブ、勝ちトークの共有、営業資料の最新版配布、認定制度とインセンティブを用意します。フェーズ別に研修内容と頻度を変え、稼働と成約のデータに応じて重点支援先を切り替えます。

営業代行と販売代理店のどちらが適しているかは、企業の目的やフェーズによって異なります。それぞれの特徴を踏まえた選び方を解説します。

営業代行は、初期戦略の立案やターゲット設計からサポートを受けられるケースが多く、営業活動をゼロから立ち上げたい企業に向いています。顧客リストの整備やスクリプト作成など、仕組み構築を含めて依頼できるのが特徴です。

自社のリソースを最小限に抑えつつ、販売・契約・アフターフォローまで一括で任せたい場合は販売代理店が適しています。代理店契約を結べば、自社に代わって営業から顧客管理まで完結させることが可能です。

営業代行の中には、成果だけでなくノウハウを社内に共有してくれるサービスもあります。将来的に自社の営業組織を強化したい企業は、教育・内製化支援を行う営業代行を選ぶとよいでしょう。

最初は外部チームに任せつつ、徐々に自社スタッフに引き継ぐことで、費用対効果を高めながら営業体制を確立できます。

営業代行は「自社の営業を一時的に外部化する仕組み」であり、販売代理店は「自社以外の独立事業者に販売を任せる仕組み」です。

前者はコントロール性が高く、短期で成果を出したいときに有効。後者は販路拡大に強く、長期的な市場展開に向いています。

特にSaaSビジネスにおいては、営業代行は短期で商談を増やしたい場面で活用しやすく、管理の主導権を企業側が持てる点が特徴です。

一方で、販売代理店は中長期の販路拡大や継続利用を促す仕組みとして強みを発揮し、教育や契約設計が成果を左右します。

短期の獲得を優先するなら営業代行、継続的な販売網を築きたいなら販売代理店。

両者は排他的な選択ではなく、段階的に使い分けながら運用するのが現実的です。

まずは営業代行を活用して営業モデルを確立し、その後に販売代理店を育成・拡大していく流れは、実務の現場でもよく見られます。

このように、自社の成長段階に合わせて外部リソースを組み合わせることで、より安定した営業体制を構築しやすくなります。

本サイトでは、BtoBに特化した営業代行会社を3社ご紹介しています。自社に合うパートナーを見つける参考にしてください。

実働だけではなく、営業プロセスの設計と仕組み化にも強みを持つ企業を厳選。単なる人手の投入ではなく、課題の根本からアプローチできるパートナー選びにお役立てください。