「商談数が伸びない」「営業の打ち手が属人化している」。

営業体制の立て直しや強化を考えたとき、浮かぶのが「ツール導入」か「外部リソースの活用(外注)」かという選択肢です。

いずれも有効な手段ですが、役割や期待できる成果は大きく異なります。本記事では、営業支援ツールと営業代行の違いを業務範囲・コスト・ROIの観点から整理し、自社の営業課題に応じた適切な手段選びをサポートします。

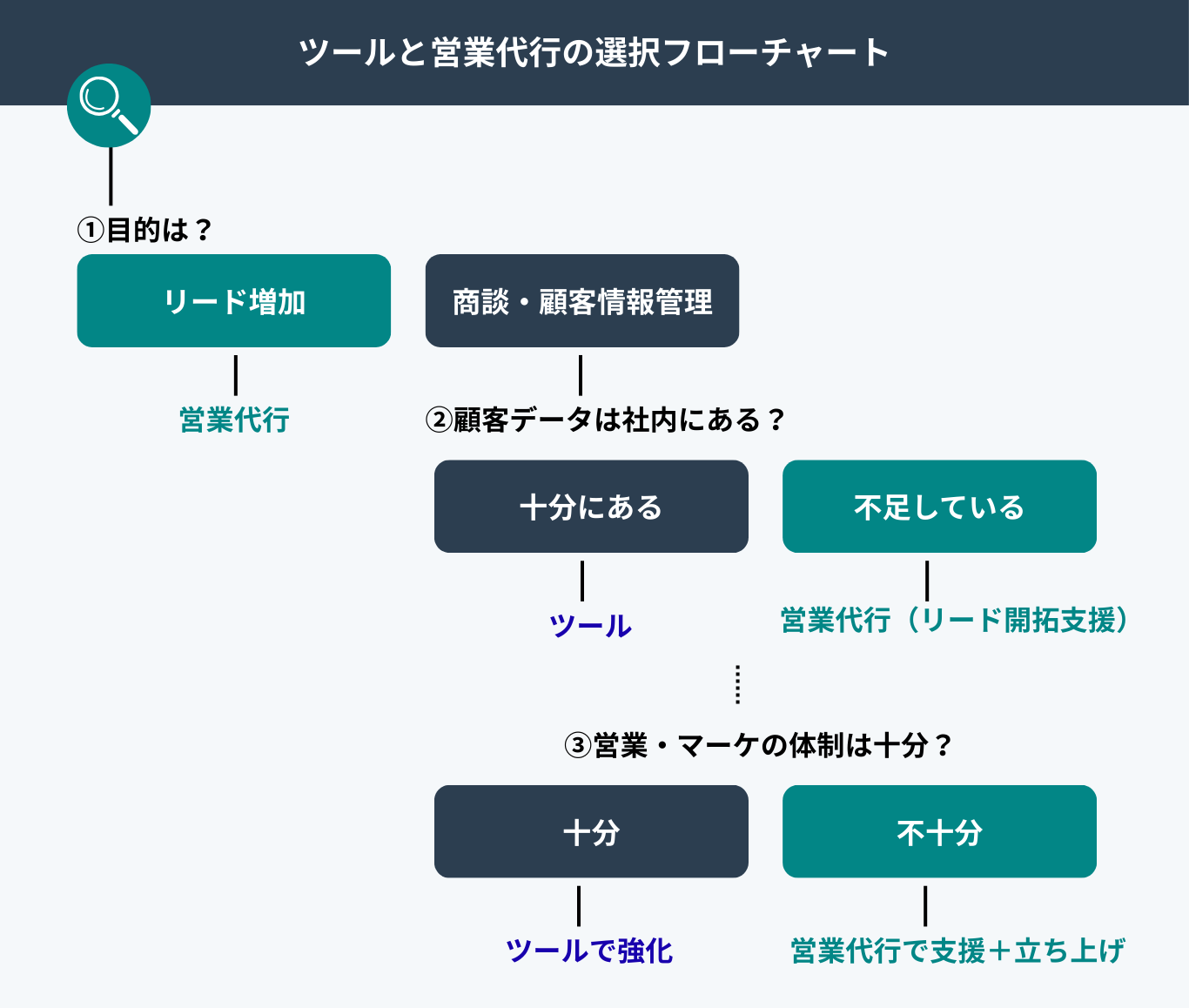

まず検討すべきは、営業強化の目的です。新規リードの創出が最優先の場合は、人的リソース(外注)を確保する方が早く成果につながる傾向があります。一方、すでにある程度の顧客データや営業案件を持ち、進捗や履歴を一元管理したい場合には、ツール導入が効果的です。

また、仮にツールが適している状況でも、顧客データが不足している、もしくは営業専任者がいない場合は、段階的に外注から始める方が現実的です。 特にリードの開拓から支援してもらえる営業代行は、社内に体制が整っていない企業にとって、立ち上げフェーズのパートナーとして有効です。

自社の現状を「目的」「情報量」「体制」の3軸で客観的に見直すことで、その場の手段選びではなく、将来を見据えた投資判断が可能になります。

営業支援ツール(SFA/CRMなど)と営業代行は、どちらも営業成果の向上を目的とする手段ですが、仕組みか実働かという点で性質が大きく異なります。

営業プロセスを工程ごとに分解したうえで、「どこまでをツールで自動化できるか」「どこから人の判断や対応が必要か」を把握することが、比較検討の第一歩になります。

| 営業プロセス | ツールで代替可能 | 人的対応が必要 |

|---|---|---|

| リード獲得 | フォーム設置・MAでの流入管理 | 展示会・紹介などの開拓活動 |

| リード選別 | 行動ログ・スコアリングの自動化 | 温度感・意志決定構造の判断 |

| 商談設定 | ナーチャリング配信・日程調整 | 初期ヒアリングと関係構築 |

| 提案・クロージング | 資料テンプレ活用など | 個別提案・交渉・受注判断 |

また、ツールは業務の標準化・可視化・再現性向上に寄与する一方で、営業代行は即戦力を活用して短期的な成果を出しやすい変動リソースの位置づけになります。

以下に、代表的な営業支援ツールと営業代行サービスの導入・運用コストの比較例を示します。

| 項目 | 営業支援ツール | 営業代行 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 0〜10万円(導入設定・研修) | 0〜30万円(設計・研修・リスト整備) |

| 月額費用 | 1ユーザー1,000〜5,000円 | 固定30〜70万円+成果報酬(アポ/受注) |

| 成果保証 | なし | あり(アポ保証/売上連動) |

| 最低利用期間 | 1ヶ月〜 | 3〜6ヶ月が一般的 |

ツールはランニングコストが低く、導入の自由度が高い一方で、社内での運用定着が前提条件となります。営業代行はコストは高めですが、短期間での成果創出を狙いやすく、明確なKPI設計と運用体制がセットで提供されるケースが多いです。

このように、ツールと営業代行では導入コストの構造が大きく異なります。ツールは少額から始められる一方で、成果創出までに一定の運用工数と社内体制が求められます。特に、使いこなせる人材が社内にいない場合は、形だけの導入に終わるリスクもあります。

一方、営業代行は初期から一定のコスト負担が発生しますが、代行側が設計・実行・改善までを担うため、短期間で商談や受注といった具体的な成果が出やすい傾向があります。そのぶん最低契約期間が設けられているケースが多く、運用がフィットしなかった場合の切り替えには注意が必要です。

コストを比較する際は、単純な月額費用だけでなく、どこまでの工程を内製できていて、どこに時間やスキルが不足しているかを起点に、コストを評価することが重要です。

営業ツールを選ぶべきか営業代行を選ぶべきかは、費用だけでなく効果まで含めた投資対効果(ROI)の算出が必要です。

(売上増加 − 総コスト)÷ 総コスト

例:月50万円の売上向上/コスト20万円 → ROI = 1.5(150%)

また、時間短縮効果を人件費に換算することで、間接的な利益として効果を見積もることも可能です。

(受注売上 − 代行費用)÷ 代行費用

例:50万円の費用で300万円受注 → ROI = 5.0(500%)

KPI設計が明確であれば、リード→商談→受注までのプロセスを逆算して、比較的精緻な効果予測が立てられるのが営業代行の強みです。

従業員30名以下・営業専任1〜2名といった小規模企業では、まずはスモールスタートしやすい施策が現実的です。

「まずは外注で成果の出る型を確認し、後からツールと内製体制で再現性をつくる」というステップも有効です。

企業規模や営業体制の成熟度に応じて、外注とツールをどのタイミングで導入すべきかは異なります。この表は、スモールスタートを前提とした現実的な導入ステップの一例です。

まずは外注で営業の型をつくり、成果の再現性を見極めたうえで、ツールと内製化で拡張するという考え方が、小規模〜中堅企業にとって現実的な手段といえるでしょう。

| 企業規模 | 初期フェーズ | 安定化フェーズ | 拡張フェーズ |

|---|---|---|---|

| 〜10名企業 | 外注(アポ保証型)で型をつくる | スクリプト整備+成果連携 | リード管理ツール導入+内製準備 |

| 10〜30名企業 | 営業代行で商談創出 | ツール導入(CRM/SFA)+教育体制 | インサイド営業とマーケ分業化 |

| 30名以上の企業 | MA+SFA本格導入+BPO検討 | 営業支援ツール×人的支援の併用 | KPIベースの自走営業体制へスケール |

営業支援ツールと営業代行のいずれを選ぶかは、「どちらが安いか」ではなく、営業課題の性質と解決スピードをもとに検討する必要があります。

再現性や業務標準化を重視したい企業にとってはツールの導入が合理的ですが、短期での成果創出や人的リソースの補完が急務であれば、営業代行を活用する方が成果に直結しやすいケースもあります。将来的には、ツールによる仕組み化と外注による実働支援を適切に組み合わせていくことが理想です。現時点のリソース状況と営業課題に応じて、段階的な導入戦略を検討することが費用対効果を最大化する近道です。

実働だけではなく、営業プロセスの設計と仕組み化にも強みを持つ企業を厳選。単なる人手の投入ではなく、課題の根本からアプローチできるパートナー選びにお役立てください。