テレアポ代行と営業代行は、いずれも営業活動の外部委託手段として認識されていますが、実際には対応できる業務範囲や費用構造、成果指標が大きく異なります。

本記事では、両サービスの違いを「定義」「業務範囲」「価格」「成果評価軸」の4つの視点から整理し、自社の営業体制や課題に応じた適切な委託手段を選定できるよう解説します。

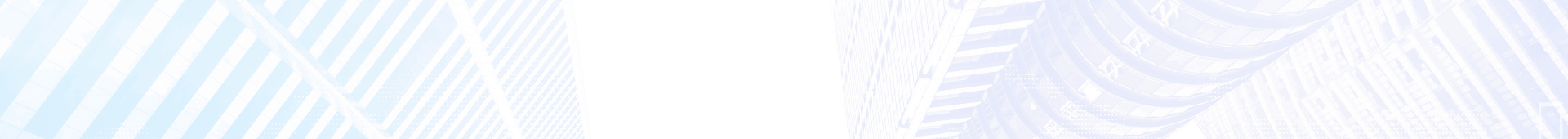

テレアポ代行とは、見込み顧客に対する初回アプローチ(主に架電)を代行するサービスであり、アポイントの獲得を主目的とする限定的なアウトソーシング手段です。商談対応・クロージング・受注後のフォローアップなどは範囲外となります。

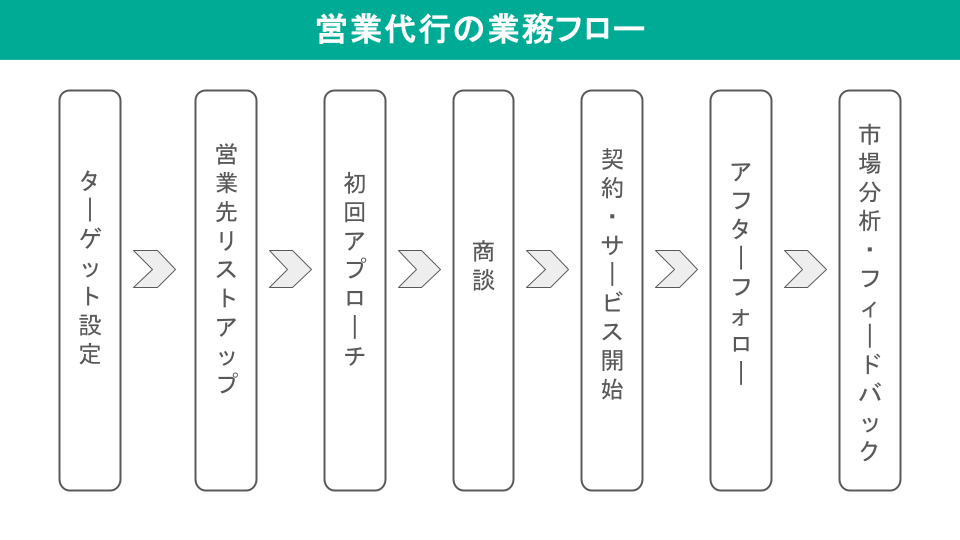

一方で、営業代行は、アポ取得を起点に、商談対応・提案・クロージング・継続支援までを包括的に担うサービスです。業務内容はインサイドセールスからフィールドセールスまで多岐にわたり、顧客接点全体を構成可能な外注手段として活用されます。

簡単に整理すると、テレアポ代行=初期接触の外注、営業代行=営業機能全体の外注と捉えるのが実態に即しています。

テレアポ代行と営業代行では、対応する営業プロセスの範囲に明確な違いがあります。以下の表で整理すると、業務の深さ・成果までの関与度合いが大きく異なることがわかります。

| 項目 | テレアポ代行 | 営業代行 |

|---|---|---|

| 対応範囲 | 架電/アポ取得 | アポ取得〜商談〜クロージング |

| 目的 | アポ件数を最大化する | 受注・売上の最大化を目指す |

| 主なKPI | アポ件数・通話数 | 商談化率・受注率・LTV |

| 求められる営業力 | スクリプト通りの案内・ヒアリング | 提案・課題深掘り・クロージング |

| 活用シーン | 初期接触数を増やしたいフェーズ | 新規獲得に加え、成約まで担保したいフェーズ |

特に注目したいのは「KPI」と「求められる営業力」です。テレアポ代行はリード数の最大化に特化したサービスであるのに対し、営業代行は、案件化・売上の最大化までを視野に入れた支援モデルです。特にBtoB商材においては、商談以降のプロセスが複雑かつ非定型であるケースが多く、アポイント取得後のプロセスこそ営業力が問われる領域となります。

どちらを選ぶべきかは、「どこまでのプロセスを任せたいか」「どのKPIを重視するか」によって異なります。

委託にあたって重要になるのが費用対効果の見積もりです。ここでは、テレアポ代行と営業代行に共通する報酬体系と、その代表的な相場感を整理します。価格だけでなく、報酬発生のタイミングや管理負荷にも着目すると、委託後の運用コストを見誤らずに済みます。

料金体系はテレアポ代行・営業代行ともに、固定報酬型・成果報酬型・ハイブリッド型の3パターンがあります。

| 料金モデル | 内容 | 相場感 |

|---|---|---|

| 固定報酬型 | 月額で一定金額を支払う | 月額50~90万円(テレアポ) 月額50〜70万円(営業代行) |

| 成果報酬型 | アポや受注1件ごとに報酬が発生 | アポ1件あたり1.5〜3万円(テレアポ) 受注時30〜50%(営業代行) |

| ハイブリッド型 | 固定+成果報酬を組み合わせる | 固定25〜30万円+成果報酬(両者に共通) |

テレアポ代行は比較的低価格で導入しやすい一方、営業代行は単価は高くなるものの、アポ以降のプロセスをすべて任せられる点で費用対効果が高いと評価されるケースも多くあります。

両者を比較するうえで、成果の指標をどこに置くかは非常に重要です。アポ獲得数をKPIとするか、最終的な売上・受注をKPIとするかで選ぶべきサービスが変わってきます。

BtoB営業においては、アポイント獲得=成果とは限りません。むしろ、アポ後のヒアリング・課題特定・提案・クロージングの質こそが、成約率やLTVに直結する重要なフェーズです。

たとえば、アポ率が10%でも、商談率が20%、受注率が10%であれば、最終的に受注まで到達するリードは1%以下になることもあります。テレアポ代行ではこの「受注率の低さ」が課題になりやすく、売上に直結する成果が必要な場合は営業代行の方が適していると言えるでしょう。

成果を案件化率やLTVで見たい企業にとっては、アポ率だけでは成果を正確に評価しづらいため、営業代行のように商談・受注フェーズまで追える体制が有利になります。

以下のような基準で、テレアポ代行と営業代行の使い分けを判断することができます。

| 判断軸 | テレアポ代行が向く | 営業代行が向く |

|---|---|---|

| 目的 | リード数の増加 | 受注の最大化・LTV向上 |

| 社内の営業体制 | 商談以降を社内で対応できる | 営業体制が整っていない/分業したい |

| 商材の複雑さ | 価格が安く、説明がシンプル | 高単価・高難度で提案力が必要 |

| 成果の定義 | アポ件数 | 商談化・成約件数 |

「商談化は自社でできるがアポが足りない」のか、「商談も任せたい/営業体制を持たない」のかが判断の分かれ目です。社内に残したいノウハウの有無も含めて、戦略的に選定することが重要です。

テレアポ代行と営業代行は、いずれも営業活動の外部委託手段として機能しますが、委託範囲・成果目標・コスト構造は大きく異なります。

「接触数を担保したい」「インサイド業務のみを外注したい」といった限定的なニーズにはテレアポ代行が有効ですが、商談化や受注創出までを一気通貫で支援したい企業には、営業代行の方が成果に直結しやすい選択肢です。

実働だけではなく、営業プロセスの設計と仕組み化にも強みを持つ企業を厳選。単なる人手の投入ではなく、課題の根本からアプローチできるパートナー選びにお役立てください。